Han pasado varios meses después de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) notificara que el Estado de México junto a Veracruz, “empataran” en cuanto al número de feminicidios realizados solo durante el primer semestre de este año[1]. Las cifras contabilizaron 64 casos hasta agosto de 2018. En todo el país la cifra aumentó a 415, cuestión que ha ido paulatinamente incrementando de junio a diciembre, mes en que se escribe este artículo. Esta notificación adquiere mayor connotación al observar que la cantidad de mujeres y niñas desaparecidas, presuntamente asesinadas, pero que también pueden haber sido víctimas de la trata de personas con fines esclavistas y/o sexuales, va de 2007 a 2017 en 8.988 mujeres, de las cuales 3.675 son niñas. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de México (RNPED) el 70% de estas cifras corresponde al sexenio de Peña Nieto[2]; se estipula que una de cada cuatro mujeres son menores de 18 años y que los casos han ocurrido principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Chimalhuacán, municipios que aglutinan un 25% de la desaparición de mujeres en todo el país. Superando a otros estados con violencia histórica tales como Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero o Sinaloa, sigue resonando el caso de Ingrid, la niña de 14 años asesinada y abandonada dentro de una maleta en Tlatelolco.

Junto a ello, el día 17 de septiembre de 2018 la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó 17.774 casos de personas desaparecidas, de las cuales el 58% son mujeres[3]. Estas cifras, que cosifican a víctimas de la violencia heteropatriarcal, solo dan cuenta de aquellas mujeres desaparecidas que han sido registradas. Un último caso. La cantidad de desapariciones forzadas se cuantifican en más de 35.000 víctimas, tanto de hombres como de mujeres, de niños y/o de ancianos. Desde 2014 hasta abril de este año se han reportado 3.890 personas desaparecidas, lo que equivale a aproximadamente tres personas “extraviadas” a diario (hoy aumentaron a 4). Lo más alarmante es que, según un informe de Jan Jarab, alto comisionado sobre Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), no se sabe cuál es el porcentaje de desaparecidos por obra de autoridades del Estado Mexicano[4]. Estas declaraciones fueron dichas días después de haberse cometido la desaparición de 26 personas a lo largo de cuatro meses en Nuevo Laredo (Tamaulipas) presuntamente en mano de fuerzas federales, específicamente de la Marina mexicana. Esta cuantificación es a partir de aquellas cifras de desaparecidas y desaparecidos denunciados por familiares y se diferencia de aquella entregada por grupos de Derechos Humanos que alertaron sobre la desaparición de 56 personas, esto es, el doble de las documentadas por la ONU. Por lo tanto resultaría correcto afirmar que las cifras pueden ser aún mayores. Cabe resaltar que desde que se inició la guerra contra el narco en 2006 han sido asesinadas más de 200.000 personas en México.

Estos índices, devenidos cifras, muestran una tónica común de cuantificación y producción de realidad que gira en torno a aquello que está registrado. Nuestra realidad, o la que nos quieren entregar, está connotada por números que trastocan las individualidades y subjetividades de aquellas y aquellos que ya no están. Sin embargo, sabemos que la violencia a la que están sometidas las mujeres en México (y Latinoamérica), las otredades y las comunidades periféricas que subyacen a la visibilidad que estas cifras connotan (indígenas, comunidades diversas de identidad sexo genéricas), signan un patrón de dominio en los cuerpos e identidades por parte del sistema capitalista heteropatriarcal.

El problema que traemos aquí nos lleva a pensar en cómo nuestra sociedad da cuenta de aquellas desapariciones de personas víctimas de feminicidio y/o del “narco estado”, que son cuantificadas y no identificadas en tanto identidades, esto es, para pensarlas como personas. La gravedad está en que estas cuantificaciones, y por ende cosificaciones, no logran “afectar” al conjunto social al igual que ocurre con las portadas de prensa de corte sensacionalista, ubicadas en la vía pública, que terminan por aseptizar la violencia y el dolor de comunidades carcomidas por el narco y la corrupción.

Ante esto, ejercicios provenientes de lo estético permiten repensar las formas en que se abordan estos problemas en donde la poética que se instala por parte de “personas comunes” hace implosionar la cosificación de la ausencia, resultando de esta implosión la evocación de identidades desaparecidas que fueron convertidas en cifras y que a partir de este ejercicio se constituyen en imágenes de personas vueltas a imaginar.

Ejemplo de ello es el caso de El Siluetazo, realizado durante 1983, año en que culminaba la cruenta dictadura de Jorge Rafael Videla como Teniente General del Ejército, de Eduardo Massera como representante de la Armada, y del Brigadier General Orlando Ramón Agosti en Argentina (1976-1983)[5]. Se trató de una de las acciones de activismo artístico más recordadas de Argentina y Latinoamérica. Realizada en el marco de la III Marcha por la Resistencia convocada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo el 21 de septiembre de 1983[6], consistió en la realización de miles de siluetas que sirvieron en la demanda por la aparición con vida de detenidas y detenidos que habían sido desaparecidos[7] por militares y policías. La idea fue concebida originalmente por los artistas argentinos Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel, con el fin de intervenir el Salón de Objetos y Experiencias de 1982 de la Fundación Esso. Estos artistas buscaban realizar una obra que ingresara al Salón y que aludiera a los miles de detenidos desaparecidos, parasitando el espacio institucional para conformar así una obra que denunciara la violación a los derechos humanos durante los años de dictadura. El golpe fue autodenominado como Proceso de Reorganización Nacional y suma aproximadamente 30 000 víctimas y miles de bebés robados para ser traspasados a familias sustitutas, generándose el quiebre del estrato social que hasta hoy día sobrelleva traumas y “traiciones” que son objeto de análisis para varias y varios autores[8]. Este Proceso de Reorganización Nacional inició un estado de excepción donde la sociedad se disgregó entre quienes lo avalaron, quienes callaron catapultados por el miedo a ser torturados o desaparecer, y quienes se movilizaron abiertamente para luchar contra la represión social y política. Los artistas decidieron presentar la idea a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por consejo de Envar Cacho El Kadri[9], basándose en la obra del polaco Jerzy Skapski Cada día en Auschwitz (1978), obra – cartel que se difundió ampliamente con el fin de denunciar los asesinatos producidos en ese centro de exterminación durante la II Guerra Mundial.

La idea se presenta para realizar colectivamente miles de siluetas de desaparecidos durante la convocatoria de 1983. En ese entonces “cinco días antes de la marcha se presentó el proyecto a la comisión directiva de las Madres [y] asistió una representación de la Juventud Peronista Intransigencia y Movilización, para asegurar una cantidad mínima de 1.500 figuras que llevarían ya hechas a la Plaza de Mayo. Por otra parte una coordinadora independiente centralizaría la tarea por parte de quienes no militaban en los partidos políticos.”[10] Se ideó así que fueran las y los propios asistentes que, prestándose en tanto matriz, hicieran las siluetas con sus cuerpos, poniéndose unos y otros en el pavimento sobre papelógrafos para que otres trazaran contornos que posteriormente serían identificados por el nombre o número de identificación de las y los desaparecidos, e instalados en cantidades innumerables en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires.

Este ejercicio ocurrió durante las 24 horas que se ocuparía la plaza frente a la casa de Gobierno, con expresas instrucciones de las Madres donde ninguna silueta debía ser caracterizada con nombre ni género. Se buscó con ello, al evocar las ausencias por medio de lo estético, convertir estas imágenes en agentes vivos. Sin embargo, la acción se desbordó y hubo tal apropiación que ninguna de las y los organizadores pudieron contener los lineamientos originales para la realización de las siluetas. De ahí que aparecieron también embarazadas, madres con niños y bebés, y que fueran pegadas tanto en árboles como en edificios públicos, en paraderos y en calles. Es importante recalcar que la acción fue ejecutada con la colaboración del Frente por los Derechos Humanos que agrupó a numerosos estudiantes que quisieron colaborar en la Marcha[11], y el Movimiento al Socialismo (MAS), bajo las consignas “Por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos”[12], y el tan conocido hoy en México “con vida se los llevaron, con vida los queremos”[13], entre otras.

La compilación de Longoni y Bruzzone (2008)[14] da cuenta ampliamente de tres momentos que generaron un enorme impacto en los imaginarios culturales de protesta a partir del uso de siluetas, y otras investigaciones como la de Ileana Diéguez (2014) en Tramas de la Memoria (Escenarios Argentinos)[15], clarifica este ejercicio como un proceso de escenificación de dramas sociales conllevando una teatralidad que generó la posibilidad de afectar a un sinnúmero de “espectadores” que se convirtieron en creadores espontáneos capaces de revertir la ausencia de las y los desaparecidos. Tal como Gustavo Buntinx escribe, esta acción devino ritual simbólico que revertía la ausencia de los desaparecidos y los traía de vuelta en un escenario capaz de soslayar la violencia de Estado[16] a través de acciones que por medio de un ámbito de sustitución colectiva, hizo del ámbito público un escenario capaz de “transformar” la realidad violenta, cohesionando ampliamente a la sociedad de entonces.

Muchos han sido los sitios y agenciamientos que se han producido a partir de siluetas utilizadas con el fin de servir en las luchas y demandas locales, por ejemplo en Colombia luego de los Acuerdos por la Paz entre las FARC y el Gobierno donde a la fecha han sido asesinados 126 agentes sociales; en Santiago de Chile durante fines de los años ochenta con el grupo Mujeres por la Vida al utilizar siluetas para demandar la aparición con vida de detenidos desaparecidos; en España con acciones realizadas en la Puerta del Sol de Madrid en el día mundial de la lucha contra el SIDA (realizado por los colectivos LSD y Radical Gai en diciembre de 1995), entre varios otros casos que, dentro de coyunturas violentas y represivas o corrompidas por el poder o la ausencia de políticas públicas antidiscriminatorias que aseguren previsión social a comunidades marginales, han servido como imágenes-testigo de la violencia de Estado y del narco.

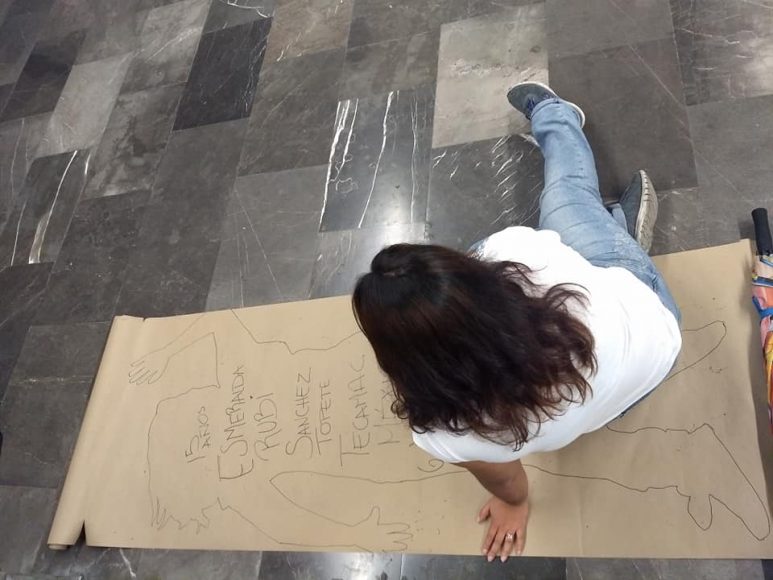

En México durante noviembre de este año, emerge una acción sin precedentes que logra evocar las memorias de las y los desaparecidos a partir del uso de siluetas. Este ejercicio, con claras alusiones al descrito y acontecido durante 1983 en Argentina, se propone con el fin de subvertir la cosificación de aquellas identidades desaparecidas para evocarlas, de volver a traerlas por medio de la corporalización de la desaparición. Esta evocación conlleva mayor grado de significación al ser las y los propios estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, del seminario “Semiótica de lo Sonoro”, a cargo de la profesora, poeta e investigadora Sandra Ivette González Ruiz, quienes ponen su propio cuerpo, en el intento por denunciar las violaciones a sus propias compañeras y el riesgo al cual están sometidas sobre todo las mujeres, para que sea su propia silueta la forma de significar al espacio público al cual pertenecen y en el cual transitan, y que en este ejercicio terminan por denunciar sus violencias, aseptizadas por la cifra, aseptizadas por la normalización de la violencia feminicida.

Su activismo podemos situarlo en una acción devenida en trazo realizada sobre papel para ser adherida a muro y de este modo, ser observada por la comunidad que la conforma. Dicho trazo no está aislado, pues exige la participación de otros/as, pues, el cuerpo del o la estudiante es la matriz, la cosa devenida en metáfora y que debe ser activada, accionada en tanto huella para que sirva como denuncia sobre el papel.

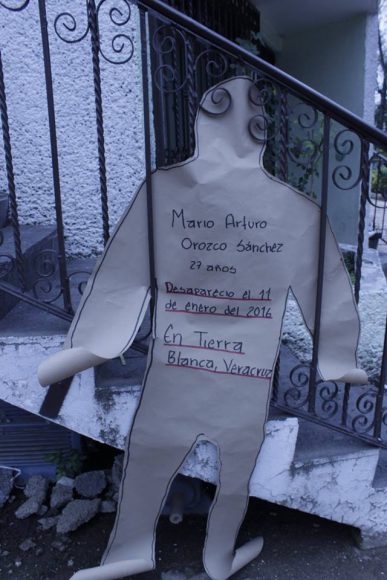

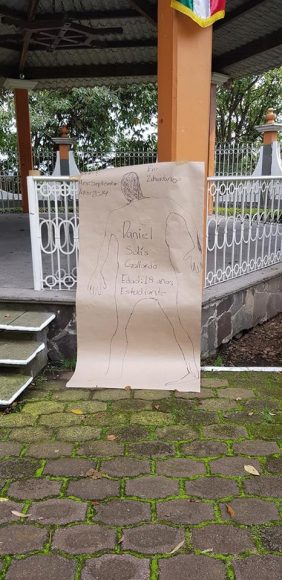

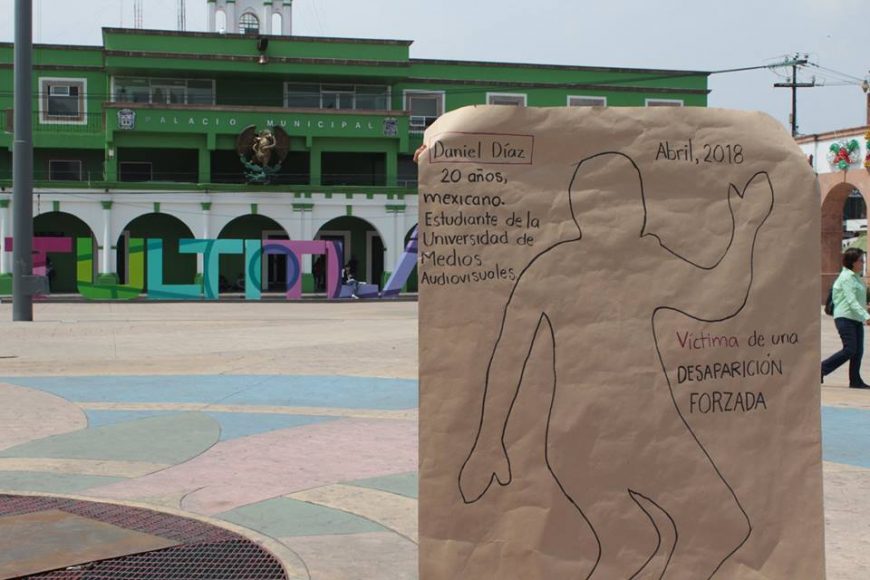

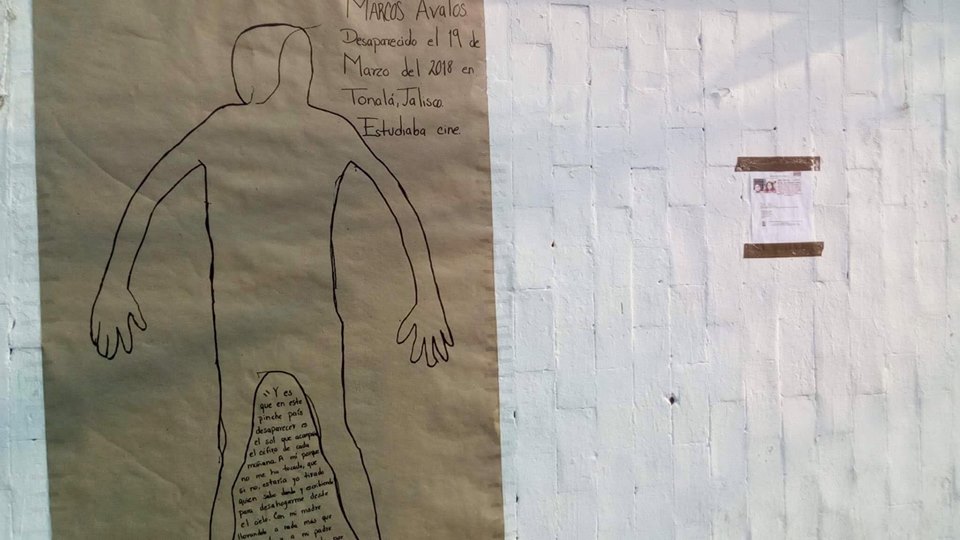

Este ejercicio ostenta un nivel de peligrosidad al cual, las y los estudiantes están sujetos, si observamos que cualquier tipo de denuncia realizada en una comunidad violenta puede significar la muerte[17]. Aun así, la urgencia por reparar en la memoria y en el dolor de los familiares de las víctimas es mayor al tener claro que la evocación de la desaparición en imágenes corporeizadas es un síntoma de emergencia social, de corte crítico y político. Las imágenes que se adjuntan muestran por un lado el uso de la ciudad: Palacios Municipales, interior de la red del metro de CDMX, paraderos, plantones, kioskos, escuelas, mercados y la marcha por los 50 años de la matanza de estudiantes en Tlateloco, son ocupados para instalar las siluetas. Estas aluden a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, a compañeras de universidad, a estudiantes asesinados en 1968, y les acompañan consignas tales como “no los pierda de vista”, “iba rápido a su casa para no perder el autobús. Nunca más volvió a su casa”, “víctima de desaparición forzada”, “No +”, y “Nos están matando”.

En tanto análisis, según Sartre captamos nuestro entorno por medio de lo real, por medio de la imagen, y por medio de conceptos. Lo real es comprendido por medio de la percepción, los conceptos los comprendemos en tanto abstracción de la realidad, y las imágenes las comprendemos en tanto que son la representación de lo real. Al servir como representación son a su vez soporte del concepto. De esta forma, la imagen de la silueta aunque irreal, es al mismo tiempo cuerpo; y en tanto cuerpo, es entendido y recepcionado por nosotros como la presencia ausente de alguien. Estas han sido abordadas como una imagen enunciativa, cargada de un signo y un gesto que denuncia la usurpación de identidades.

Esta imagen altamente comunicativa, como se ha recalcado, quita el velo cosificador de la cifra conferida por la prensa y el Estado. Por ello, la estética de la silueta permite devolver la identidad usurpada a las y los desaparecidos al fungir en tanto huella que es signo de la ausencia. La huella de ese alguien es la silueta, por ende, la silueta es ese alguien. Pensar en la potencia de la pervivencia de sujetos que encarnan las siluetas es acto de desacato que desobedece el manierismo maniqueo de la prensa y el Estado. Así, pensar en imágenes de cuerpos a partir de siluetas es desobedecer la cosificación de identidades y violencias que el Estado busca generar. Y quitar el aspecto de cosa al cuerpo desaparecido es eliminar la ambivalencia con que son tratados estos síntomas de sociedad en torno a un ámbito político.

Estos imaginarios instalan diversos problemas a través de la encarnación. Las y los estudiantes al poner su propio cuerpo como matriz para grabar ausencias en la intensión por evocar a las y los desaparecidos, se produce un fenómeno que llamo de empiria del dolor, en el cual estos actos alternativos de resignificación de cuerpos desaparecidos generan la potencia de una experiencia que hace connotar al cuerpo propio presentado como huella de una no-presencia. Se trata de un estado liminal en donde el acto entendido como simulación de muerte -al poner el propio cuerpo como matriz- se conforma como acción de muerte. Al mismo tiempo, el ejercicio de instalar las siluetas en diversos espacios de lo público genera cartografías políticas y cartografías de la violencia que emanan para que los cuerpos devenidos siluetas connoten lugares cargados de sentidos políticos, económicos, comunicacionales, comunitarios, y ciudadanos. Es decir, aumenten la carga de significados que el espacio público puede poseer. De esta forma, aparece una usurpación del estatuto ordinario de lo público para darle un giro al sentido de espacio de tránsito y a sus posibilidades de uso.

Estas resignificaciones de la calle se convierten en escenarios en disputa que, ante el dolor de la violencia, se transforman en escenarios de lucha, y de reivindicación del gesto político social. Estos gestos así son capaces de advertir sobre la normalización de las violaciones, levantamientos, y desapariciones forzadas, todas ellas, transgresiones verticalizadas por el poder, en detrimento de la seguridad individual y colectiva de mujeres, agentes sociales y/o estudiantes.

De esta forma, Leonel Castro desaparecido el 26 de septiembre de 2014; Erika Jazmín Muñoz Jaimes de 15 años, desaparecida en Nezahualcóyotl en 2015; Marcos Avalos, estudiante de cine, desaparecido el 19 de marzo de 2018 en Tonalá, Jalisco; Marco Arturo Orozco Sánchez de 27 años, desaparecido el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca, Veracruz; Silvia Stephanie Sánchez Ortiz de 16 años, desaparecida el 5 de noviembre del 2004 en Torreón, Coahuila; Esmeralda Rubí Sánchez Topete de 15 años, desaparecida en Tecamac; Patricio Barrera, desaparecido el 23 de septiembre de 2009 en Michoacán; Julio César Mondragón; Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1968; Daniel Solís Gallardo de 18 años, estudiante desaparecido en septiembre de 2014 en Zihuatanejo; Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; Ana María Teuscher Kruger de 19 años, asesinada en 1968; Kevin Ventura Lorenzo Vasquez, desaparecido el 5 de enero de 2018; Huitrón Solorio, desaparecido; Daniel Díaz de 20 años, estudiante de la Universidad de Medios Audiovisuales, desaparecido en abril de 2018…. son invocados e invocadas a partir de estas siluetas, en un intento por no olvidar y hacer del arte una estrategia de lucha social y colectiva.

*Agradezco enormemente el apoyo de la Mtra. Sandra Ivette González por sus apreciaciones críticas, sensibles y reflexivas, y por la oportunidad de haberme mostrado el ejercicio realizado con sus compañeres estudiantes.

[1] Javier Rodríguez, “Edomex, primer lugar en número de feminicidios”, El Universal. Visto en línea 13-11-2018. En http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-primer-lugar-en-numero-de-feminicidios

[2] Claudia Hidalgo y Alejandra Gudiño, “Estado de México: ahora perfilan alerta por desaparición de mujeres”, Milenio. Visto en línea el 20-11-2018. En http://www.milenio.com/policia/edomex-ahora-perfilan-alerta-por-desaparicion-de-mujeres

[3] Emir Olivares, “Desaparición de mujeres se concentra en el Estado de México”, La Jornada. Visto en línea el 3-11-2018. En https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/17/desaparicion-de-mujeres-se-concentra-en-el-estado-de-mexico-6410.html

[4] Gerardo Lissardy, “En México hay más de 35.000 desapariciones y ‘nadie sabe’ cuántas fueron cometidas por las autoridades, denuncia el representante de la ONU para los Derechos Humanos”, BBC Mundo. Visto en línea el 7-11-2018. En https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44408090

[5] El 24 de marzo de 1976, una Junta Militar liderada por Videla, derrocó al Gobierno de María Estela Martínez de Perón e instauró una dictadura cívico militar que duró hasta el 10 de diciembre de 1983.

[6] Día del Estudiante en Argentina.

[7] Argentina es uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos y desaparecidas. Luciano Arruga, Miguel Bru, Andrés Núñez, y miles de estudiantes son apenas un ejemplo. Para más información ver: Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas http://www.mseg.gba.gov.ar/desaparecidos/index.htm

[8] Cfr. Traiciones, de Ana Longoni. La autora reconoce cómo hasta el día de la publicación del libro, la sociedad argentina se encontraba totalmente dividida no solo entre quienes apoyaron el proceso de “reorganización” y las y los militantes de izquierda, sino aún entre quienes fueron militantes de este sector otrora revolucionario y que sobrevivieron a la tortura y el genocidio. Algunas y algunos de quienes sobrevivieron y dieron sus testimonios al ser liberados, pasaron a conformarse en “traidores” bajo el supuesto de que conformaron alianzas con los represores con el fin de salvar sus vidas o la vida de sus familiares. Bajo ese supuesto, se dio a entender que para sobrevivir dieron información clave que produjo el encarcelamiento, exilio y/o desaparición de varias y varios que sobrevivían en una clandestinidad paupérrima. Este es solo uno de los terribles resultados que dejó la violencia, la intolerancia y la injusticia de una clase que se creyó capaz de deliberar entre quienes podían vivir y quienes morir. Otro libro es el de Pilar Calveiro, Poder y desaparición, quien fuera detenida durante más de un año y medio en diferentes lugares de detención clandestina, siendo el último el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se enuncia la gesta que significó este parteaguas en la histórica nacional argentina, y un análisis sumamente acabado en cuanto a lo que conllevó ser detenida, torturada y violentada por las fuerzas militares. Las referencias a los libros son: del libro de Longoni: Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión (Buenos Aires: Norma, 2007). Del de Calveiro: Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Colihue, 2014).

[9] Militante peronista, exiliado en Francia desde 1975. Participó activamente en la experiencia de la Asociación Internacional de Defensa de los Artistas Victimas de la Desaparición en el Mundo (AIDA) de 1979. En Longoni y Bruzzone, El Siluetazo, p. 28.

[10] Guillermo Kexel en Boletín n°2, Publicación de los artistas del MAS, Buenos Aires, 1984; y citado en Longoni y Bruzzone, El Siluetazo, p. 74.

[11] El Frente además organizó las marchas y siluetadas posteriores de diciembre de 1983, y marzo de 1984 en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

[12] Ver Battiti, El Siluetazo desde la mirada de Eduardo Gil; y Longoni y Bruzzone, El Siluetazo, p. 24-40.

[13] Longoni y Bruzzone, El Siluetazo, p. 33.

[14] Longoni y Bruzzone (comp.), El Siluetazo. Cabe destacar que esta compilación ofrece una gran cantidad de escritos contemporáneos al Siluetazo y que son imprescindibles de conocer. Además, cuenta con textos que refieren al legado de esta acción para generaciones futuras, y testimonios de los propios artistas y madres que fueron parte de esta historia.

[15] Diéguez, Escenarios Liminales, p. 121.

[16] En sus palabras: “la toma de la Plaza tiene ciertamente una dimensión política y estética, pero al mismo tiempo ritual, en el sentido más cargado y antropológico del término. No se trata tan solo de generar consciencia sobre el genocidio, sino de revertirlo: recuperar para una vida nueva a los seres queridos atrapados en las fronteras fantasmagóricas de la muerte […] Una experiencia mesiánico-política donde resurrección e insurrección se confunden […] Se trata de hacer del arte una fuerza actuante en la realidad concreta. Pero también un gesto mágico en esa dirección. Oponer al renovado poder político del imperio, un insospechado poder mítico: el pacto ritual con los muertos”. En Longoni y Bruzzone, El Siluetazo, p. 47.

[17] Es alarmante, por ejemplo, ver que durante el sexenio de Peña Nieto 40 periodistas fueron asesinados.